Thomas Pynchon, el enigmático literato del que solo consta una fotografía, escribió en 1973, en su novela El arco iris de la gravedad, que «la paranoia no es sino el comienzo, la vanguardia, del descubrimiento de que todo está conectado». Este autor resuena en el imaginario colectivo por su posmodernismo sórdido y paranoico, por su obsesión por aquello que queda al margen de la historia hegemónica. Esta misma definición podría valer para el director que hoy nos concierne, el camaleónico Paul Thomas Anderson, quien ya adaptó a Pynchon en la delirante Puro vicio y ahora repite con su autor de cabecera en Una batalla tras otra.

Monumental, espectacular, visceral, dinámica, exagerada, sórdida, apabullante y maestra: poca justicia le hacen los meros y vulgares adjetivos a la que, sin duda alguna, es una obra mayúscula en la extraordinaria filmografía del autor, la cual también es la cinta con mayor presupuesto —unos 115 millones de dólares— que haya dirigido el californiano. Y es que, si algo es recurrente en Anderson, es su frecuente incisión en el pasado nacional para comprender el complejo presente, ya sea con la creación de una de las mayores sectas del mundo o con el fin del idealismo hippie en los años 60. De cínica pero reflexiva mirada, su filmografía se constituye así en una serie de frescos del pasado reciente americano, con el broche de oro que representa Una batalla tras otra.

En un pasado ficticio, un grupo terrorista revolucionario, acuñado como el “75 francés”, luchan y atentan contra el imperante estado imperialista, el cual no discierne mucho del estado norteamericano actual. Estos jóvenes entienden los campos de detención de inmigrantes como la nueva Bastilla y a sí mismos como símbolos alegóricos de la libertad, como ilustraciones de Delacroix. Para ellos, solo una revolución social podrá derribar la dictadura capitalista dominante en su mundo, claro reflejo del nuestro.

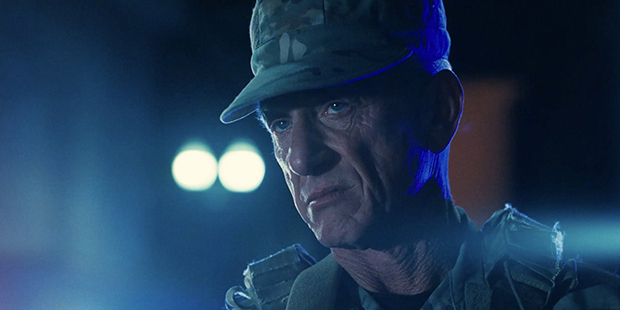

Aquí es donde cobra sentido la cita con la que inicia este texto, pues todo aquello contra lo que combaten está justamente unido y arraigado por un sistema conservador, imperialista y fascista. Después de ser capturados y masacrados por un operativo militar dirigido por un coronel nazi, interpretado por un Sean Penn digno de Oscar, Bob Ferguson, uno de los cabecillas del grupo, deberá huir con su hija recién nacida, la cual provocará que, dieciséis años después, vuelvan a estar en el radar del ejército. Así pues, Anderson basa la narrativa de la cinta en la constante persecución que sufren los personajes de DiCaprio y Chase Infinity, quienes emprenderán una huida hacia adelante, en la que se zambullirán en la identidad americana clásica, representada en las ilustraciones de Norman Rockwell y los westerns de John Ford, y verán cómo esta se ha ido transformando en la de las remigraciones masivas y racistas de la administración Trump.

Precisamente citando a Ford, ese genio de cuya influencia ningún cineasta americano —ni internacional— puede ni debe escapar, es imposible no advertir su impronta en este trabajo, profundamente arraigado a Centauros del desierto y al personaje de Ethan Edwards. La búsqueda homérica del personaje interpretado por John Wayne a la tribu comanche, la cual daba sentido a su existencia, quedó profundamente grabada en la consciencia del realizador californiano, quien revierte los roles de la legendaria cinta para crear una parábola de la cultura americana contemporánea, esencialmente no tan distante de la de 1956 ni la de 1860.

A un nivel plástico, Anderson es irrefutablemente “fordiano”, capturando las grandes superficies y los espacios desérticos con sinuosos movimientos de cámara, así como las infinitas carreteras sureñas, que, filmadas de manera fáctica, remiten a la interminable persecución sistemáticamente perpetrada por la autoridad contra los grupos contraculturales. PTA entiende que esta ya no es la América de John Wayne; que Wayne representa, en el mundo de hoy, el autoritarismo institucional que persigue al inmigrante, quien encarna la vergüenza del colonialismo, que hoy el relato se ha reconfigurado completamente. Es por ello que se decide poner la cámara en el lado contrario: en el del comanche cuya tierra ha sido conquistada y convertida forzosamente en baldía, que se ha visto animalizado por la brutal conquista del oeste. Hoy, ya no son comanches: son inmigrantes ilegales, parias sociales perseguidos que encuentran propósito en librar una batalla tras otra. Son, como el Ethan Edwards de Ford, el Travis Bickle de Scorsese o el Antoine Roquentin de Sartre, gentes alienadas y paranoicas en este mundo hiperconectado, en constante lucha.

Con un posicionamiento político claro, Anderson crea una superproducción contracultural en sí misma, una pieza magna que da esperanza al panorama cinematográfico, que, saturado de superproducciones impersonales, demuestra que un autor puede estar detrás de un gran presupuesto y seguir creando obras con valores artísticos innegables. Dentro de su monumentalidad, Anderson renuncia a la solemnidad para enhebrar su posición y crítica a través de la comedia negra, de una hilarante caricatura del poder económico y del fascismo oculto —aunque cada vez menos— de este.

La parodia que recientemente llevaba a la hipérbole Ari Aster en Eddington, Anderson, mucho más sutil, la introduce en pequeñas dosis en sus dinámicas casi tres horas de metraje, pero siempre con mesura, más cínico que sátiro. El realizador ríe cómplice, pero sin olvidar nunca la belleza de fuerza arrolladora que se encuentra en la resiliencia civil ante la opresión, consciente de que nunca existirá la utopía de un mundo justo. La búsqueda de libertad es una batalla tras otra, pero Anderson entiende que esta nunca trató de no ser derrotado ni de no retroceder; trató de nunca desfallecer en su noble causa.

Redactor de crítica cinematográfica en Cine maldito y Cinemagavia.