Ya llegaron los revolucionarios, tema central de la sesión doble que hoy nos ocupa, con Punishment Park de Peter Watkins (1971) a modo de falso documental y Patty Hearst del inconfundible Paul Schrader (1988), con un secuestro que lo puede cambiar todo.

Punishment Park (Peter Watkins)

«No hay lugar para poetas en esta cultura.»

Pasaje de Punishment Park, Peter Watkins

Corría el año 1971. Los Estados Unidos de América se encontraban sumidos en una de las épocas más convulsas, social y políticamente, de su historia, con la violencia estatal y las protestas masivas alcanzando niveles nunca antes vistos. Una guerra de Vietnam que palidecía, una administración represora y una pulsión juvenil revolucionaria fueron el caldo de cultivo de una década trascendental, histórica y artísticamente. Ese mismo año, el legendario Marvin Gaye lanzaba uno de los álbumes más importantes de la historia de la música: What’s Going On. En él, el cantante se hacía la misma pregunta que el realizador de la cinta que hoy nos concierne y que toda una aterrada sociedad: ¿Qué está pasando? Con su aterciopelado canto, Gaye canalizaba la voz de toda una generación que, viendo violentadas sus libertades más básicas, halló como única salida la lucha, una lucha cuyo eco reverbera en nuestro agitado presente.

Uno de esos indignados jóvenes era Peter Watkins, el incendiario realizador que basaría su corpus artístico en la distopía futura en la que el presente podría desembocar, una suerte de cintas proféticas, mucho más cercanas a un misterioso hallazgo ucrónico que a una obra de nuestro tiempo. El falso documental, que Watkins haría su personal símbolo en sus cintas más recordadas —como las ya legendarias El juego de la guerra o La comuna (París 1871)—, se emplea en Punishment Park con un virtuosismo excepcional para mostrar una hipérbole de la violencia institucional americana, un descarnado relato de la brutal represión que las juventudes liberales sufrían debido a la maquinaria estatal “nixoniana”, que destruía todo atisbo de disidencia. Con menos de 100.000 dólares, un reparto amateur y un equipo no profesional, Watkins concebía una de las obras cumbres del Political Cinema y de la década de los 70.

Intercalando inteligentemente las declaraciones de un grupo de jóvenes en un “juicio” clandestino con su castigo en Punishment Park, un árido desierto en el cual los presos serán literalmente cazados como parte de la instrucción del cuerpo de policía. La abstracción teórica de la represión intercalada con la violencia tangible que esta exuma. Lo alegórico del castigo impuesto se encuentra con la carnalidad de su ejecución, resultando en secuencias de una crudeza insoportable, que en parte por la naturalidad de la cámara documental y la inexplicable actuación de los actores no profesionales, crean en el espectador una apelación moral directa, obligandolo no solo a confrontar el pasado reciente si no a reconocer los elementos de la cinta en su presente, pues la cinta traza unas líneas atemporales que remiten directamente a hoy y a la presente administración Trump.

Watkins esculpe de manera atemporal, con la ira y la indignación como mármol, una enhiesta figura que señala con el dedo al Estado como ente opresor, siempre más conservador de lo que la sociedad necesita, vociferando contra el chauvinismo imperante en América, pálido pretexto para las ignorantes masas populares que inequívocamente benefician al poder económico.

Peter Watkins, uno de los directores más olvidados por la cinefilia internacional, construye en Punishment Park una obra atemporal: de oprimidos y opresores, de pasado y presente, de libertad y violencia. Uno de los autores más dignos de reivindicar en nuestro polarizado presente.

Escrito por Mario Peña

Patty Hearst (Paul Schrader)

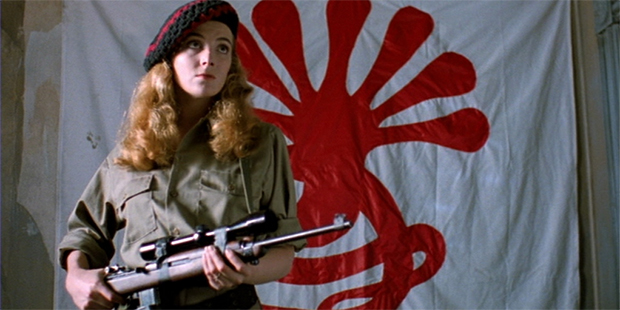

Considerado el primer grupo terrorista de extrema izquierda en Estados Unidos, el Ejército Simbionés de Liberación duró tan solo tres años, pero al parecer su popularidad en ese escaso periodo de tiempo fue lo suficientemente destacada como para que sus miembros, entre el culto y el idealismo, estuviesen dispuestos a dar sus vidas por la causa. ¿La principal razón detrás de su fama? Secuestraron a la joven Patty Hearst, la hija de un magnate norteamericano que era, a su vez, hijo de uno de los más poderosos personajes de la escena política y empresarial de los Estados Unidos (e inspiración principal de Charles Foster en Ciudadano Kane), y esta acabó anunciando que se había unido al grupo después de varios intentos fallidos de rescates por parte de la familia.

Estamos en 1974, Estados Unidos es todavía presidido por Richard Nixon (que en breve tendría que dimitir por el escándalo Watergate), la Guerra Fría está a flor de piel y las democracias liberales se dividen desde hace varios años entre apoyarse en el fascismo para enfrentarse a los deseos socialistas de buena parte de la población —imponiendo dictaduras militares en países de su entorno— o abrazar la socialdemocracia y el Estado del bienestar como forma de consenso entre unas partes y otras.

La Revolución cubana, nombres como el del Che Guevara y movimientos políticos como las Panteras Negras —la mayor amenaza para la seguridad interna de Estados Unidos según dijo J. Edgar Hoover en 1969— estaban en boca de casi todo el mundo (para bien o para mal) en un país que, incluso hoy que no quedan casi países potentes para hacerle sombra como entonces, sigue señalando a este movimiento político y socioeconómico, el comunismo, para asustar a la población con una inminente llegada del coco antes que responsabilizar al fascismo, mucho más presente (y si no que se lo digan a Kamala Harris, candidata presidencial del Partido demócrata que fue acusada de serlo por sus adversarios políticos y, al mismo tiempo, ha comparado a Donald Trump con un dictador comunista durante su segunda presidencia).

Entre la magnanimidad y el delirio más contradictorio, Paul Schrader, que un año después de los hechos acontecidos en Patty Hearst estrenaba como guionista, junto a Martin Scorsese como director, Taxi Driver, recupera la estética y el espíritu psicodélico de entonces en 1988 con la historia biográfica de la propia secuestrada en la vida real. Como en aquella otra película mucho más famosa, esta es una historia de autodestrucción y violencia coral, que además cuenta con la firma en el guion de Nicholas Kazan, quien, además de esforzarse por evitar la burla o el ridículo en unos discursos que hoy podrían sonar estrafalarios por lo manidos que resultaran a algunos, es nieto de Elia Kazan (inolvidable por haber testificado contra sus antiguos compañeros del Partido Comunista ante el Comité de Actividades Antinorteamericanas en la época del mccarthismo y la caza de brujas).

Aunque Schrader pone el foco en la visión de Hearst con unas escenas psicológicamente intachables especialmente durante su cautiverio, mientras se encuentra atada y con los ojos tapados, en su desarrollo hay también mucho discurso político que no rechaza abordar todas estas idas y venidas de la idiosincrasia estadounidense y la contradicción humana e ideológica, que emanan de la escasa importancia que tienen las personas y la mucha que nos damos al menos desde la lógica más terrenal o humanista.

Destaca, además de la impronta psicológica que impregna toda la película, centrada esta principalmente en la perspectiva de su protagonista, sobre todo cómo Schrader explora y presenta los distintos perfiles de todos los miembros del grupo, desde el carismático Donald DeFreeze (Cinque), en ocasiones incluso desde el humor, a sus acompañantes que parecen estar allí básicamente para follar (… todo es vanidad), y los cuales quedan casi todos resumidos en la definición que da una de los personajes —sobre el peso de la culpa blanca en muchos de ellos—, que les lleva a muchos a querer ser negros o a querer que el líder del grupo (de blancos casi todos) sea negro, recordándome a uno de los versos que hay en la canción Community de JID junto a los Clipse, en la que el rapero Malice dice «mi gueto no es tu cultura, los negros realmente mueren aquí», porque al final todo parece un sueño de unos hippies que se vieron La Chinoise y se compraron escopetas.

Por otra parte, me ha hecho gracia ver cómo Schrader no muestra ni una escena en la que aparezca la droga no alcohólica y, aun así, la droga esté en el aire todo el tiempo. Es imposible imaginar que ese grupo llegó a actuar así sin contener entre sus corrientes sanguíneas varios tipos de estupefacientes diferentes.

Durante el periodo de tiempo en que acontece esta película, o en el que ocurrieron los hechos que cuenta, la integrante de los Panteras Negras Assata Shakur, objetivo durante mucho tiempo de la campaña del ya mencionado Edgar Hoover para difamar, sabotear y criminalizar las organizaciones nacionalistas negras y a sus líderes, estuvo encarcelada sin condena en firme. El 25 de septiembre falleció en Cuba a los 78 años. Con ella, se va una de las últimas voces pertenecientes a los grupos revolucionarios negros de la segunda mitad del Siglo XX, aunque nos quedan sus testimonios sobre el racismo, la intolerancia y la agresividad de uno de los países más poderosos del mundo.

¿Unirse o morir?

Escrito por Alberto Mulas