Vamos con una sesión doble de cine fantástico aprovechando la actividad que se mueve por el Festival de Sitges. En esta ocasión nos fijamos en El regreso de la mujer pantera de Robert Wise y Gunther von Fritsch presentada en 1944 y el clásico El barón fantástico del siempre imaginativo Karel Zeman (1962).

El regreso de la mujer pantera (Robert Wise, Gunther von Fritsch)

Tras el enorme éxito cosechado con la mítica La mujer pantera (Cat People, 1942), la RKO solicitó a Val Lewton amasar una secuela que, lejos de enmarcarse en los vértices del cine aparentemente de terror de serie B por el que sería conocido el productor, apostó por construir una intimista historia de psicología infantil que contenía no pocos elementos autobiográficos.

Y es que, El regreso de la mujer pantera (The Curse of the Cat People, 1944) se eleva como una de las obras más extrañas salidas del semillero de la productora yanqui a lo largo de la década de los cuarenta, creando un universo muy propio representado por los miedos y traumas que la infancia impregna en la psique de esos pequeños que empiezan a abrirse al mundo de un modo no siempre aceptado por la mayoría de sus compañeros.

La peli se construye como una especie de sueño infantil focalizando la historia en la pequeña Amy, hija del matrimonio de ingenieros surgido del desenlace de La mujer pantera: Oliver (Kent Smith) y Alice (Jane Randolph). Amy es una niña introvertida y soñadora que no conecta en demasía con el resto de los niños de su escuela. La enemistad con sus compañeros explotará aún más cuando a Amy no se le ocurre otra cosa que guardar las cartas de invitación a su cumpleaños en el hueco de un árbol que ella cree se trata de un buzón mágico, no llegando éstas a su destino.

Esto supondrá un rechazo frontal de sus compañeros heridos por el hecho de no haber sido invitados a la fiesta de cumpleaños, lo que llevará a Amy a crearse una amiga imaginaria que adoptará la figura de Irena (Simone Simon), la antigua mujer de su padre, provocando una terrible preocupación en su estricto progenitor que no comprenderá porque Amy no tiene amigos y en cambio escapa cada noche al jardín a jugar sola.

Combinando con mucha maestría el mundo onírico con la psicología infantil, los debutantes Robert Wise y Gunther von Fritsch, ambos curtidos en las salas de montaje, cocinaron un dulce maestro que contiene los ingredientes preparados por un productor que puso la carne en el asador para moldear una historia muy personal, totalmente alejada de los cánones comerciales.

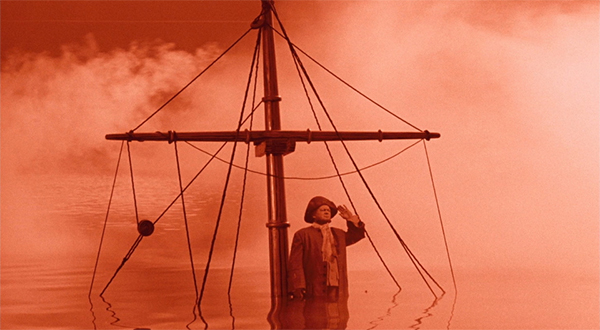

El relato avanza como si fuera un extraño sueño, plagado de variopintos personajes que introducen ciertos elementos inquietantes en el relato, colmado de brumas y sombras gracias a la espléndida fotografía paisajista de Nicholas Musuraca, —quien ofreció nuevamente un recital expresionista—, y a la delicada puesta en escena planificada por los debutantes Wise y von Fritsch, que seguramente se dejaron llevar por los consejos proferidos por un Val Lewton deseoso de experimentar con nuevos enfoques narrativos aprovechándose de la libertad que el estudio le concedió tras el éxito de sus anteriores proyectos.

Todo encaja como un guante de seda. La irrupción del mundo imaginario construido por Amy no es más que su forma de abrirse a un mundo real hostil repleto de peligros y trampas, sirviendo este contexto como trampolín para reflejar las complejas relaciones paternofiliales que se establecen cuando estos dos mundos, la madurez del adulto contra el emocional del infantil, chocan.

Nos encontramos con un film único y delicado, tan ambiguo como estimulante, que a pesar de un argumento poco convencional para nada cae en terrenos que pueden ser catalogados como excéntricos. Filmada con la sensibilidad de aquellos que saben lo que tienen entre manos. Una peli no tan conocida como la obra que la germinó, quizás por el hecho de que puede llevar a engaño si es que se busca una peli de terror puro. Puesto que El regreso de la mujer pantera se observa más como uno de esos cuentos infantiles donde los sueños y la fantasía serán los elementos que vertebran una obra que se destapa como una de las mayores cotas del cine fantástico de serie B americano.

Escrito por Rubén Redondo

El barón fantástico (Karel Zeman)

La luna ha pertenecido siempre a los amantes, pero también a los poetas y a los soñadores como Karel Zeman, artesano mal conocido como el “Méliès checoslovaco” desde que Georges Sadoul lo relacionara con aquel apasionado genio de los orígenes del cine. No es que se trate de una comparación ni descabellada (ambos comparten fascinación visionaria por Verne, anteponen forma sobre fondo y se sintieron atraídos por los delirios y la inventiva del barón de Münchhausen) ni vejatoria, pero la obra de Zeman, artesana y rebosante de inquietudes visuales, merece ser examinada aparte. El trabajo del cineasta checoslovaco, cuya influencia en la imaginería formal de los Monty Python y del no menos genial Švankmajer es palmaria, sigue impresionando a décadas de su estreno, incluso en una era como la nuestra marcada por los fuegos de artificio y las inteligencias artificiales.

Y es que resulta difícil pensar en otro cineasta cuyo atrevimiento formal coincidiera de forma tan armoniosa con los delirios cósmicos del siempre vanidoso barón (un barón fantástico, fijémonos bien en la lúcida traducción del título en español, sin nombre determinado, sugiriendo que el verdadero protagonista de la cinta, el astronauta Tonik, es el merecedor de semejante título nobiliario). Una osadía presente en el mismísimo prólogo de la película, que da buena muestra del talante narrativo del cineasta, al mostrar a través de un montaje ascendente la evolución tecnológica del ser humano en su deseo de acercarse al Sol. La mezcla y tránsito de estilos (imagen real, dibujo animado, stop-motion, etc.) es tan armoniosa que rara vez uno se extraña o se percata de ellos. Y es aquí donde la cinta, como el cosmonauta Tonik, vuela alto: en el desafío no solo de combinar ficción y animación, sino de explorar las limitaciones del medio tensándolo hacia sus extremos.

Hay en esta película muy poco del barón de Münchhausen de Rudolf Erich Raspe (apenas unos esbozos argumentales aquí y allá de sus extravagantes aventuras) y mucho del barón ilustrado de Gustave Doré. Como algunos lectores habrán adivinado, Zeman abandona alegre y habitualmente cualquier amago de realismo en favor de la fantasía. Así pues, transitaremos con total normalidad del inicial trayecto hacia los páramos selenitas de Tonik hasta las tierras de sultanes, haremos escapadas nocturnas en Turquía, navegaremos por los fondos marinos en el vientre de una ballena o nos deslizaremos con ligereza a lomos de caballos voladores. Parece que en el mundo de Zeman y del barón todo está permitido.

Pero El barón fantástico es por encima de todo una película de disputas, entre lo real y lo fantástico, entre lo viejo y lo nuevo, entre lo literario y lo cinematográfico. Y, cómo no, entre dos hombres enamorados que se disputan la atención (el barón con más aspavientos y menos rendimiento) de una bella dama. La competencia por la princesa Bianca, entre caballerosa y paródica, es la excusa de Zeman para explorar el amor hacia lo fantástico y para hacer colisionar dos tipos de fantasía: una más realista y técnica (la de Tonik) y otra más desenfrenada e inmadura (la del barón). Al final Zeman nos recuerda, cómo ya intentó Méliès en su época y como muy pocos han intentado a posteriori, que el cine debería ser creado por y para soñadores, aventureros y poetas. Y que la eternidad será de los intrépidos.

Escrito por Karel Zeman