Han pasado casi dos décadas desde que me senté por primera vez ante las casi seis horas de La commune, y recuerdo el vértigo de descubrir que el cine podía ser eso: no un espejo del mundo, sino una herramienta para desarmarlo y reconstruirlo. Ahora que Peter Watkins ha muerto, entiendo que lo que me fascinó entonces no era solo una película extraordinaria, sino un método entero de mirar la historia, de pensar el poder y de imaginar qué puede hacer el cine cuando se niega a ser espectáculo.

Watkins nunca filmó el pasado, el presente o el futuro. Esa es quizás la clave para comprender su obra completa. Lo que hizo fue construir máquinas temporales que cortocircuitaban todas las temporalidades a la vez: Culloden y La commune traen el pasado al presente mediante dispositivos anacrónicos; El juego de la guerra y Punishment Park documentan futuros posibles —o demasiado posibles— con la textura del documental histórico. Sus películas son incómodas porque desmantelan nuestra relación tranquilizadora con el tiempo: el pasado no está clausurado, el futuro ya está ocurriendo, el presente es el lugar donde ambos colisionan. Los horrores que documenta —sean masacres del siglo XVIII, holocaustos nucleares por venir o represiones de disidentes en un Estados Unidos distópico— no son reliquias históricas ni especulaciones abstractas sino estructuras vivas que nos atraviesan ahora mismo.

Lo primero que uno nota en el cine de Watkins es esa extrañeza formal radical. Cámaras de televisión en el campo de batalla de Culloden en 1746, reporteros entrevistando a comuneros parisinos en 1871, noticieros que cubren en directo una guerra nuclear que todavía no ha ocurrido pero que podría ocurrir mañana, tribunales que juzgan a disidentes en un Estados Unidos que aún no existe pero que ya reconocemos. El anacronismo no es aquí un capricho estético sino una estrategia política: si Brecht buscaba el distanciamiento para evitar la identificación emocional pasiva, Watkins lo radicaliza para producir el efecto contrario. El extrañamiento no nos aleja de lo representado; nos impide escapar de ello.

Cuando vemos a un soldado inglés del siglo XVIII hablar directamente a cámara sobre el hambre que lo llevó a alistarse, o a una mujer de la Comuna explicar por qué lucha por el derecho al trabajo, o a supervivientes de un bombardeo nuclear que todavía no ha sucedido describir sus quemaduras, no estamos presenciando ni reconstrucción histórica ni ciencia ficción. Estamos ante un presente desnudo, ante voces que podrían ser las de cualquier precario contemporáneo, cualquier trabajadora explotada de hoy, cualquier víctima de la lógica militarista dominante. El dispositivo formal nos dice: el tiempo es una ilusión, todo esto está sucediendo simultáneamente.

Watkins acuñó un término que debería ser más conocido: la “monoforma”, esa estructura narrativa estandarizada que domina los medios audiovisuales y que reduce toda complejidad a fórmulas digestibles, ritmos acelerados, resoluciones simples. Su obra entera es un combate contra esa lógica. Sus películas son largas, deliberadamente pacientes, fragmentarias, llenas de voces que se superponen y debates que no se resuelven. No son difíciles por elitismo, sino porque la realidad es difícil y el cine que busca transformarla no puede simplificarla.

Esta resistencia formal es también política. La monoforma no es solo una cuestión estética; es el modo en que el poder construye consenso, cómo naturaliza la explotación, cómo hace que alternativas radicales parezcan impensables. Al romper con ella, Watkins no está haciendo cine experimental por amor al arte, sino desmantelando los mecanismos a través de los cuales se fabrica nuestra percepción de lo posible.

Pero quizás lo más revolucionario de Watkins sea su método de trabajo. Sus películas no son productos de un autor genial que plasma su visión, sino procesos colectivos donde la frontera entre actores y participantes, entre ficción y documental, entre pasado representado y presente vivido se vuelve borrosa. Los cientos de personas que participaron en La Commune no estaban actuando: estaban pensando, debatiendo, experimentando en carne propia las tensiones de un proceso revolucionario.

Esta metodología implica una comprensión radical de lo que puede ser el cine. No un espejo que refleja la realidad ni una ventana que la enmarca, sino un laboratorio donde colectivamente se pueden experimentar formas de organización social, donde la gente común puede apropiarse de los medios de representación y construir sus propios relatos. Es cine militante en el sentido más profundo: no porque propagandice una ideología, sino porque transforma a quienes participan en él.

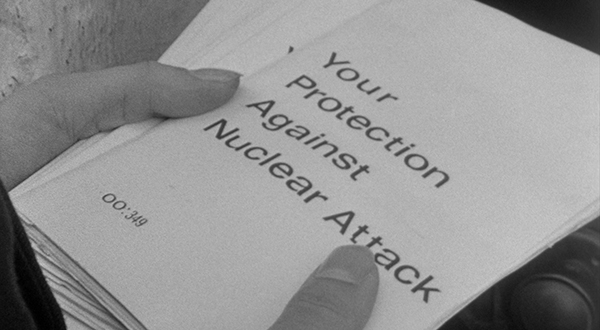

Una constante en toda la obra de Watkins es la conciencia aguda de que todo conflicto político es, ante todo, una batalla por el relato. El juego de la guerra no fue censurada por la BBC porque fuera técnicamente defectuosa o artísticamente cuestionable, sino porque mostraba con demasiada claridad las consecuencias de políticas nucleares que el ‹establishment› prefería mantener abstractas. Punishment Park expone con brutalidad quirúrgica cómo el Estado fabrica la figura del “enemigo interno” para justificar la represión.

En todas sus películas hay una obsesión por mostrar los aparatos de construcción ideológica en funcionamiento: los medios que criminalizan a los disidentes, los expertos que legitiman la violencia estatal, los mecanismos a través de los cuales se transforma la complejidad de un movimiento social en una caricatura deshumanizada. Watkins entendió antes que muchos que la contrarrevolución no es solo tanques y policías, sino también y sobre todo narrativas que colonizan la memoria y hacen impensable la alternativa.

Hay algo profundamente honesto en el cine de Watkins que lo distingue de mucho cine político: su negativa a vender esperanzas baratas. Sus revolucionarios pierden. La Comuna es aplastada en la Semana Sangrienta, no existe la forma de escapar de Punishment Park. No hay redención fácil, no hay triunfo del espíritu humano que nos permita salir del cine sintiéndonos bien con nosotros mismos.

Pero esta honestidad no es derrotismo. Es todo lo contrario: es la comprensión de que la lucha por la emancipación no se mide en victorias puntuales sino en la capacidad de transmitir la memoria de las derrotas para que las generaciones futuras puedan aprender de ellas. Las revoluciones que filma Watkins fracasan, pero su fracaso es pedagógico: nos enseña sobre las fuerzas estructurales que enfrentan los movimientos de transformación, sobre sus contradicciones internas, sobre la brutalidad de las respuestas del poder.

Escribir sobre Watkins hoy, cuando los autoritarismos resurgen y las democracias se vacían, cuando los medios corporativos construyen realidades alternativas y la memoria histórica es sistemáticamente borrada, es reconocer la terrible vigencia de su obra. Todo lo que él diagnosticó —la colonización mediática de la experiencia, la criminalización de la disidencia, la amnesia colectiva— se ha intensificado de forma exponencial.

Pero su legado no es solo diagnóstico; es también método. Nos enseñó que el cine puede ser algo más que entretenimiento o propaganda, que puede ser una herramienta de investigación histórica y experimentación política. Nos mostró que las alternativas al orden existente no surgirán por generación espontánea sino que deben ser construidas desde el colectivo, experimentadas en la práctica, documentadas para que puedan ser transmitidas.

Me pregunto cuántas personas han descubierto en las películas de Watkins no solo obras de arte sino modos de pensar y actuar políticamente. Cuántos colectivos de cine militante, cuántos movimientos sociales, cuántos grupos de educación popular han encontrado en su trabajo herramientas para sus propias luchas. Ese es su verdadero legado: no un catálogo de películas sino un método vivo que puede ser apropiado, reelaborado, actualizado.

Peter Watkins se fue, pero nos dejó un desafío: hacer con nuestro presente lo que él hizo con sus pasados. No contentarnos con representar la realidad sino desmantelar los mecanismos que la naturalizan. No buscar públicos pasivos sino construir comunidades de práctica política. No vender esperanzas fáciles sino documentar con honestidad las dificultades de la transformación para que sirvan de aprendizaje.

Sus películas no están muertas. Como la Comuna que tanto le fascinó, esperan en cada lucha, en cada espacio donde la gente común se organiza para imaginar otro mundo posible. Esperan a ser reactivadas, no como modelos a imitar sino como laboratorios para reinventar. Esa es la única forma de honrar su memoria: no contemplando sus obras como reliquias de un cine político ya imposible, sino usándolas como herramientas para construir el cine político que nuestro tiempo necesita.

Porque si algo nos enseñó Watkins es que la historia no es un archivo muerto sino un campo de batalla vivo. Y que en esa batalla, el cine puede ser un arma. O puede ser nada.