La imagen que relampaguea

Caja de resistencia bien puede verse contra el contrapunto de Un hombre libre, el documental sobre Agustín Gómez Arcos que llegó a los cines hace pocos meses; o, más bien, como su absoluta refutación. Ahí donde la película de Laura Hojman utilizaba como excusa al autor de El cordero carnívoro para imponer de forma tan totalizante como inconsistente el relato oficial de la transición española y, en el proceso, traicionaba la memoria de su protagonista, la cinta dirigida por Concha Barquero y Alejandro Alvarado supone no ya un homenaje al director Fernando Ruiz Vergara, sino una continuación de su lucha cinematográfica —eminentemente política—. Las imágenes de la película de Hojman tenían como finalidad última presentar la Historia como un proceso terminado: ofrecían un reflejo completamente irreal y cristalizado de la misma. Su academicismo formal buscaba mimetizarse por completo con la estética de los documentales televisivos en los que las imágenes de archivo se utilizan para recomponer la superficie de un período histórico cerrado al que los cineastas sólo pueden acercarse con la intención de ilustrarlo, su carácter definitivo e inmutable se impone por encima de todo, convirtiendo la imagen en una negación de la propia Historia y de las posibilidades de indagar en ella.

En Un hombre libre, una serie de bustos parlantes de prestigioso renombre —Pedro Almodóvar, Marisa Paredes, Paco Becerra— se sentaban en espacios asépticos, cuya iluminación plana daba cuenta de una planificación milimetrada y, por ello, artificiosa, y alababan la figura de Agustín Gómez Arcos al mismo tiempo que lamentaban la limitada difusión que tanto su obra como su figura habían tenido hasta el momento en España debido a la censura franquista. La propia película se presentaba así como una expresión de justicia, puesto que venía a terminar con el ostracismo al que el escritor había sido condenado durante décadas. Sin embargo, la tesis de la película —de Hojman y de los propios bustos parlantes— no podía contradecir más la visión del mundo del escritor al que se buscaba homenajear: el franquismo terminó con la muerte de Franco. Esa era la tesis de la película y una de las ideas contra las que el propio Gómez Arcos luchó hasta el final de su vida. Lo paradójico era que, al mismo tiempo que las celebridades que intervenían en el documental decían que la censura dejó de existir a partir del año 1977, confesaban la pena que les producía el hecho de que, hasta el día de hoy, apenas se hubiese traducido y editado las novelas de Gómez Arcos en España, que en la prensa no se hubiese hablado de él y que muy poca gente hubiese tenido la oportunidad de leerle. La mera ilustración que Hojman hacía del pasado a partir de imágenes de archivo no hacía sino alejarlo del presente, convertirlo en una isla sin conexión alguna con la actualidad: las imágenes de archivo eran la prueba de que todo aquello que se narraba sucedió en un tiempo remoto que ahora pertenecía al recuerdo.

Fernando Ruiz Vergara, el protagonista de Caja de resistencia, siempre se opuso a esa versión hegemónica de la Historia —al igual que Gómez Arcos—, y en la segunda escena de la película lo expresa con claridad mirando a cámara: «aquí siguen mandando los mismos». Al contrario de lo que hacía Hojman en su película, Barquero y Alvarado no recurren al recurso del busto parlante más de tres veces a lo largo del documental y, cuando lo hacen, es de manera completamente antiacadémica. Vergara habla en su casa con la camisa abierta, las persianas bajadas y una luz tenue iluminando su cuerpo: al fondo de la estancia hay un puñado de libros y papeles esparcidos por una mesa, un pequeño desorden que evidencia el carácter real del momento. Nada de iluminación televisiva, nada de prendas de ropa que dialoguen estéticamente con un escenario artificioso, nada de un discurso prefabricado; sólo una porción de realidad tanto más incisiva y valiosa cuanto más cotidiana. El hombre que se coloca delante de la cámara no es un director de cine reconocido internacionalmente, ni un actor multipremiado, ni un historiador orgánico, ni un escritor famoso; el hombre que se coloca delante de la cámara dirigió un único largometraje completo: Rocío, la primera película secuestrada judicialmente tras la derogación de la ley de censura. La cinta, huelga decirlo, es una de las grandes obras de la historia de España y, aun a día de hoy, sigue sin poder proyectarse públicamente. El hombre que se coloca delante de la cámara habla —según sus propias palabras— un portuñol con acento andaluz, su discurso dista mucho de ser el institucional y en su voz, en sus pausas y silencios, se aprecia una evidente tristeza debido a la persecución sistemática que sufrió a lo largo de su vida. El hombre que se coloca delante de la cámara pertenece a ese grupo de cineastas —junto a Paulino Viota o el (hoy) un poco más reconocido Eloy de la Iglesia— que filmaron durante la Transición española y los años que la siguieron todo aquello que las élites franquistas no querían que fuese filmado; la realidad de las clases trabajadoras y el día a día en las calles. Su nombre no figura entre los grandes cineastas del país debido a un ostracismo perfectamente planificado.

Caja de resistencia no pretende solamente ser un homenaje a ese cineasta maldecido —más que maldito—: los directores recogen todo el material que Ruiz Vergara (fallecido en Portugal, donde vivió exiliado) no pudo rodar para hacerlo suyo y trazar a partir de esas imágenes inexistentes una topografía fílmica y política que abarca desde la década de los setenta hasta la actualidad. Decía Rafael Chirbes que el alma de cada persona es producto del tiempo que le toca vivir. Bajo esa premisa, Barquero y Alvarado indagan en el tiempo histórico que Vergara vivió para trazar su retrato a partir de los contextos que, ejerciendo una violencia a veces más evidente, a veces más velada, lo moldearon. Vicente Monroy escribe que «Caja de resistencia plantea que algunas imágenes ausentes pueden hablar de nuestro mundo con más elocuencia que las presentes. Volver a ellas sin nostalgia, con los ojos bien abiertos, se convierte en un ejercicio de descubrimiento». No se trata, sin embargo, de escuchar lo que las ausencias pueden decir de un hipotético futuro, sino de indagar en lo que expresa la propia existencia de esas ausencias. Los cineastas colocan un espejo delante de esas imágenes que no llegaron a existir y en su reflejo quedan grabados los rostros de todos los poderes fácticos que impidieron que esos guiones se convirtiesen en películas, además del profundo descontento de todos aquellos que, como Vergara, lucharon contra el régimen franquista y vieron cómo durante la transición se le dio un lavado de cara para que todo siguiese igual.

La brillantez de Caja de resistencia reside en su búsqueda de la concreción: del rostro, la palabra, el idioma, el acento, la emoción y las violencias concretas. Al contrario de lo que hacía Hojman en Un hombre libre siguiendo la lógica de los documentales televisivos, Barquero y Alvarado no reducen la Historia a una genealogía de fechas y nombres que resumen de forma esquemática los hitos de un período específico, sino que se acercan a las personas que sufrieron y sufren las injusticias de esos períodos para hablar de unos dolores, unas desilusiones, unos silencios y unos ostracismos de carne y hueso. Los directores construyen una dialéctica de la contraposición, muy similar a la que utilizaba el propio Ruiz Vergara en Rocío, yuxtaponiendo una voz en off que narra el pasado histórico de un lugar específico sobre las imágenes de ese mismo lugar en el presente: ciudades, pueblos y entornos naturales sobre los que ahora se despliegan una multitud de movimientos cotidianos, aislados los uno de los otros, no son espacios ahistóricos. La violencia fascista de la que Vergara habló en su película los ha moldeado, los ha definido tal y como son hoy.

Sobre los rostros de las víctimas de esa violencia colocan Barquero y Alvarado su cámara. En Caja de resistencia, las personas no son maniquíes en movimiento que pasean al fondo de las grandes fotografías históricas, sino el eje sobre el que se articula la impugnación de la historia oficial de la transición pacífica y modélica de España. Los guiones y la documentación que Vergara nunca pudo llevar a la pantalla se mezclan con imágenes de Rocío y de sus trabajos televisivos, con grabaciones realizadas durante sus últimos años de vida, con una entrevista que le hicieron en los noventa en Canal Sur y con la puesta en escena que llevan a cabo los propios Barquero y Alvarado de sus proyectos irrealizados. El pasado y el presente conforman así una continuidad histórica que no permite conocer el segundo si no es a través del primero. Los transeúntes que caminan por las calles en las imágenes del presente lo hacen también sobre un espacio levantado sobre la sangre de los de abajo derramada en el pasado. De la misma forma que la idea principal de la única película terminada por Vergara era la de que las romerías de la virgen del Rocío seguían siendo, al mismo tiempo, un aparato represor por parte de los poderosos y la más clara expresión de la pervivencia de dichos poderosos, en cuyas ritualizaciones estaban grabados todos los abusos del franquismo, en Caja de resistencia los espacios urbanos, las estructuras burocráticas y las riquezas contemporáneas son consecuencia directa no sólo de la dictadura, sino de la impunidad de la que aún disfrutan sus miembros y herederos.

La secuencia final, en la que dos ancianos de Almonte cuentan el asesinato de su padre republicano durante los años de la represión franquista, es esa «imagen que relampaguea» de la que hablaba Walter Benjamin, «el apoderamiento de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de peligro». Y ese recuerdo es el de la rabia por la injusticia cometida en el pasado. Durante la secuencia, cuando a los ancianos les cuesta recordar algún nombre o algún detalle concreto, la cámara sigue grabando: el silencio expresa la merma natural que el paso del tiempo ha provocado en su memoria, pero también su propósito de recordar, de no olvidar el pasado y de luchar para cambiar el presente que ha salido de él. Fue también Chirbes quien, retomando la idea de Benjamin, escribió que «la legitimidad está en la permanencia del rencor por una injusticia que se cometió en el pasado y que la lucha por la legitimidad es la lucha por apropiarse de la injusticia del pasado. Sólo esa reapropiación justifica el restablecimiento de una nueva normalidad […] en España, ser un narrador de eso que ahora llaman memoria histórica no es llorar sobre los mártires republicanos, sino cumplir con la obligación de contar nuestro tiempo, meter el bisturí en lo que este tiempo aún no ha resuelto —o ha traicionado— de aquel, y en lo que tiene de específico. El salto atrás en el tiempo sólo nos sirve si funciona como boomerang que nos ayuda a descifrar los materiales con los que se está construyendo el presente». Caja de resistencia, siguiendo la indicación del escritor valenciano, salta hacia atrás para entender mejor la actualidad.

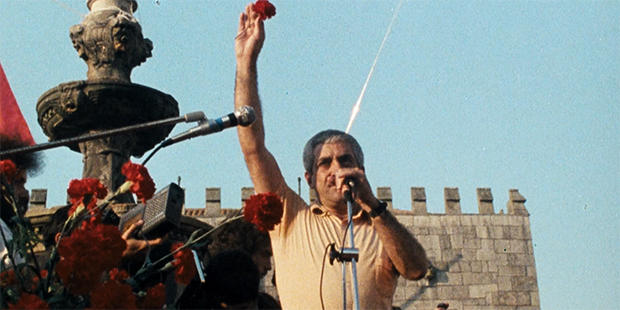

Las películas incompletas de Ruiz Vergara le ofrecen a Barquero y Alvarado la oportunidad de indagar en el funcionamiento de los nuevos mecanismos de censura que durante tantos años sufrió el cineasta, en la situación de extrema precariedad en la que viven los trabajadores de la mina de wolframio de Panasqueira, en el régimen surgido en Portugal tras la revolución de los claveles —los cineastas entrevistan a Otelo Saraiva Carvalho, uno de los cerebros de la revolución, que termina lamentando que tras el derrocamiento de la dictadura de Salazar los burgueses instauraron un nuevo orden «para seguir manteniendo sus privilegios»—, análogo en bastantes puntos al de España. Si Un hombre libre afirmaba la existencia de una solución de continuidad entre la dictadura franquista y aquella feliz socialdemocracia de la movida madrileña, la expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona, Caja de resistencia entiende las injusticias y abusos del presente como una continuidad sublimada de las del pasado, producto de la impunidad de la que disfrutan los poderes fascistas. Agustín Gómez Arcos y Fernando Ruiz Vergara fueron víctimas de dichas injusticias. Sólo en la película de Barquero y Alvarado se retoma su rabia y su dolor, esa imagen que relampaguea.