Se considera a Alain Resnais como uno de los principales autores de aquellos movimientos rupturistas del cine francés que surgieron de forma paralela en Francia entre finales de los 50 y principios de los 60 como fueron la ‹Nouvelle vague› y la ‹Rive gauche›. Resnais pertenecía al segundo, una generación con más afinidad entre ellos y mayores que aquellos críticos que cambiaron la máquina de escribir por la cámara. Resnais, Varda, Marker, Duras o Robbe-Grillet contaban con gran experiencia literaria y de realización de cortometrajes entre todos ellos, unida a una inclinación por la importancia del montaje y la exploración de la realidad que recogieron de los surrealistas de etapas anteriores. Resnais fue el exponente del cine de autor y si hay un elemento que lo caracteriza profundamente fue su indagación de lo real más que su mera reproducción, desembocando en un sólido e idiosincrásico tratamiento de lo espaciotemporal.

Hablar de Resnais es hablar de memoria desde sus inicios en el cortometraje cuando abordó hechos históricos de carácter sociopolítico a los que dotó de un fin de denuncia del colonialismo, la Guerra civil española en Guernica, las atrocidades del holocausto nazi o realizando un fascinante viaje por la Biblioteca Nacional de Francia. En su paso al largometraje se dirige a la memoria de los horrores de la bomba atómica con Hiroshima, mon amour (1959) y explora lo experimental en El año pasado en Marienbad (L’année dernière à Marienbad, 1961), donde reformula de manera demoledora las convenciones en cuanto a la articulación del tiempo y el espacio. Mucho más en la segunda donde lo abstracto se adueña de una película con tantas lecturas como espectadores en la cual lo arquitectónico ejerce un papel fundamental albergando y encorsetando las continuas repeticiones de episodios, recuerdos y olvidos de los personajes que caminan y hablan de forma etérea por esos pasillos y espacios geométricos de ambiente barroco.

Te quiero, te quiero (Je t’aime, je t’aime, 1968) guarda concomitancias con El año pasado en Marienbad. La obsesión “hitchcockiana” por una mujer con aire fantasmal que parece desvanecerse, difícil de asir y obsesionada con la muerte. También su preocupación y análisis de la memoria fragmentada ocupan el tema central de la película. No existe, sin embargo, una puesta en escena tan llamativa con esos trávelin fluidos que vertebran la anterior, ni unos espacios tan lujosos. En Te quiero, te quiero el entorno es más sencillo, aunque se presenta revestido de inquietud, aportándole aires de ciencia-ficción y fantásticos guionizados por el escritor Jacques Sternberg con reminiscencias de La jetée (1962) de Chris Marker en los viajes temporales, aunque provista de otra factura en sus formas visuales.

Seleccionada en el convulso mayo del 68 por el Festival de Cannes para optar a la Palma de Oro, la película no pudo estrenarse siendo retirada de la programación debido a los manifestaciones y acontecimientos políticos que marcaron ese año. Este hecho provocó su ostracismo y escasa difusión que ocasionarían un parón creativo de seis años del director.

Como compensación, en 2002 en el mismo festival se realizó un homenaje a Alain Resnais proyectándola para el descubrimiento de un nuevo público del s. XXI. En la actualidad se ha convertido en una película de culto, siendo de las menos conocidas del director francés, pero no por ello de las de menor calidad entre tanta obra maestra.

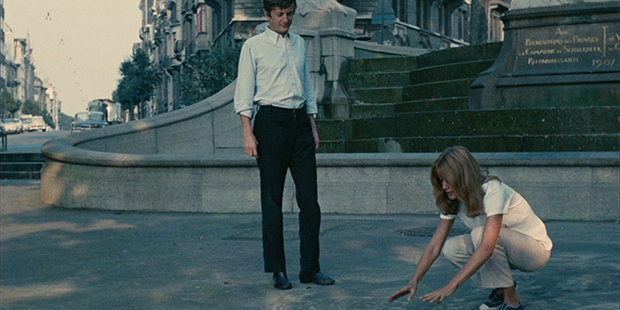

Te quiero, te quiero cruza la frontera de la realidad para adentrarse en lo onírico en gran parte de su metraje. Se percibe una atmósfera de irrealidad marcada por los recuerdos fraccionados del protagonista, un hombre de mediana edad (Claude Ridder interpretado por Claude Rich) que acaba de salir de un intento de suicidio para ser reclutado en un experimento sin precedentes. Su estado casi catatónico, envuelto en desencanto, soledad, nihilismo, unidos a una situación en la que nada tiene que perder, le animan por inercia a embarcarse en ese pionero proyecto al que no le aterra su fracaso en absoluto.

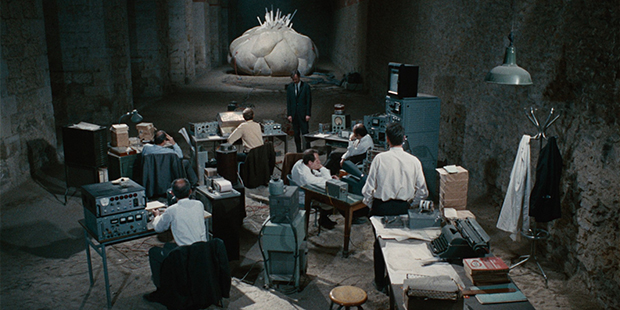

La película está impregnada de colores neutros como el gris o azul en el hospital y el centro de investigación, que tiene una imagen más cercana a un refugio antibombas alojado en un sótano que garantice su discreción. Los largos pasillos estrechos por los que caminan los investigadores y el protagonista le lanzan sin remisión a ese arriesgado proyecto como un cobaya, impávido e irónico. La máquina transportadora está representada como volúmenes que asemejan un cerebro con interior que podría recordar a una matriz. En el momento en que empieza el experimento se supone que sólo puede ir al pasado durante un minuto y como mucho justo al año anterior, pero pronto ocurrirán fallos que desmontan lo pretendido y con los que afloran muchas sospechas o teorías.

La atmósfera gris anterior se vuelve azul por la aparición sorpresiva del mar en el que bucea Claude “naciendo” de ese líquido amniótico para rememorar episodios vitales. La conversación con una mujer, su pareja durante años, se repite varias veces. Se ha roto la linealidad de la narración que, en adelante, se presentará fragmentada, hecha jirones provocada por el fracaso de la investigación o por lo aleatorio de la mente del protagonista. Quién sabe. Resnais dinamita cualquier atisbo de estilo narrativo convencional provocando un rompecabezas desordenado que brota continuamente ante nosotros y que sólo será parado con la vuelta al presente cuando despierta continuamente en esa máquina y con las conversaciones de los preocupados científicos.

La película se articula con continuos ecos y repeticiones de recuerdos (como su título) que parecen retrotraerse a muchos años antes por lo que vamos desentrañando y construyendo en nuestra cabeza con la información que recibimos. Claude reincide una y otra vez en esa mujer, Catrine, que nadie conoce, sin familia y de la que se enamoró nada más verla. Una chica con continuos pensamientos oscuros y taciturna destinada a un final atroz. Poco a poco vamos escudriñando el porqué, pero percibimos que los recuerdos de Claude tienen ligeras variaciones e interpretaciones. ¿Quién tiene un recuerdo nítido de su pasado? Nadie.

Resnais lo representa en detalles casi imperceptibles en gestos o adelantos de unas frases que ya nos son familiares. Cuanto más asistimos al caos de la cronología de su memoria, más desconfiamos. Porque el aire onírico de ésta, lo arbitrario y la colocación en plano casi siempre en el centro del protagonista nos revela que es su mente quien interpreta su vida, lo que más le angustia y provocó su intento de suicidio. Sólo en alguna ocasión es sustituido por Catrine en sus ensoñaciones y fascinación por ella y en un interrogatorio de la policía en la que está desplazado, teniendo un tono más real, pero que no desvela lo que allí ocurrió.

La película se desarrolla de forma continua a través de saltos temporales construidos con escenas de segundos junto a otras algo más dilatadas, unas nuevas, otras dentro de “ese vientre materno” del que quiere escapar. Todas salpicadas por los colores azul, amarillo, rojo o verde con significados distintos dentro de ese mundo y sentimiento de culpa del que no puede desprenderse, construido por Claude mientras en nuestra “realidad” le vemos hundirse en un colchón que asemeja arena y que cada vez le oprime más hasta casi ahogarlo.

Un final inquietante y cíclico alimenta nuestra sensación de incertidumbre ante esas evocaciones del protagonista que hacen aún más críptico el relato. De su procedencia, de en qué momento surgieron, si existe de verdad ese experimento, si existe Catrine, dónde agoniza realmente…

Profesora de Secundaria. Cinéfila.

“El cine es el motor de emoción y pensamiento”