Era Wisława Szymborska quien decía que «después de cada guerra alguien tiene que limpiar». Esta frase inmortaliza el comienzo de Fin y principio (1993), un poema sobre lo que sigue a la tragedia; aquello que se observa en la maleza y se interroga desde la posibilidad sepulcral de la existencia de un porvenir. ¿Acaso existe dicha posibilidad —tan siquiera en su mera contemplación— cuando todo se reduce a los escombros? ¿Cuándo todo un país se ve obligado a abandonar su hogar? «Eso de fotogénico tiene poco y requiere años», seguía la poetisa. Porque qué es la fotogenia sino la búsqueda de la dignidad humana de las imágenes, en cuanto que el mundo, injusto y terrible, jamás dejará de revelarse a sí mismo como tal.

Una pregunta pertinente sería la de cómo retratar el drama a tiempo presente, y quiero pensar que esto está implícito en el origen de La voz de Hind (2025) como una cuestión moral que atañe a su concepción representativa; un dilema que también existe, en mayor o menor medida, en el riesgo de cualquier ficción que busca acercarse o sugerir una realidad próxima o lejana. Sin compartir este cómo en su forma y ejecución —allí donde considero que reside su principal problemática—, creo importante destacar el cometido que permea en sus intenciones, y suscribo, con total convicción, que esta sea posiblemente la obra más necesaria (sí, ese adjetivo tan gratuito) estrenada durante los últimos años, aunque sea por una cuestión de impacto social o meramente solidario. La película de Kaouther Ben Hania, premiada en Venecia y San Sebastián, alberga una contundencia rotundamente frontal: un golpe de veracidad que deshace lo presumible para poner cara y nombre a una de las innumerables víctimas perpetradas por el régimen genocida de Israel frente a la población palestina.

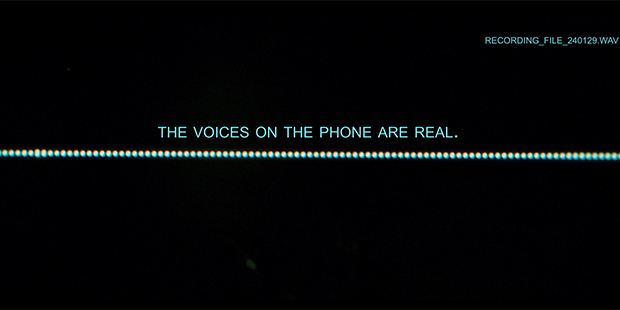

A grandes rasgos, la historia cuenta la exasperante gestión burocrática del rescate sin éxito de Hind Rajab, una niña atrapada en Gaza que llamó a la Media Luna Roja pidiendo auxilio. La diferencia sustancial recae al dejar constancia que dicha llamada es verídica, y que esta sirve como réplica para que sus intérpretes procedan en un ejercicio de recreación que busca acercar el nervio y el desasosiego de su impotencia. Desde el inicio, la película clarifica que ese audio es real, y para constatar esto, la directora escoge poner en imágenes la propia línea de sonido, mostrándola en pantalla en numerosas ocasiones para superponer el valor de esa naturaleza, ajena a la ficción representativa de la que se sirve para, paradójicamente, poder exponerla.

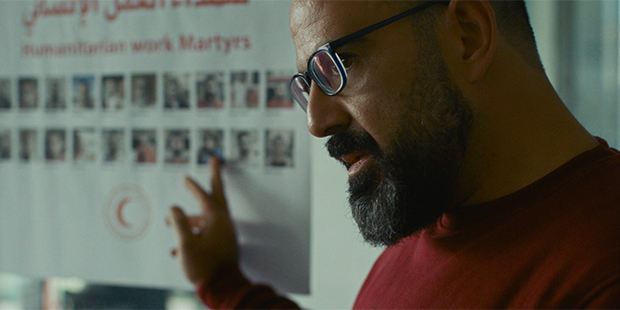

Más allá de lo presumible, el tono que emplea resiste (o dificulta) la empatía desmedida que quiere dirigir a la situación acontecida. La narración —centrada desde el punto de vista de aquellos que atienden a la llamada— está orquestada con la partitura de un thriller de tensión, jugando con la expectativa morbosa de una posible salvación, cuando creo que es conveniente advertir que eso no es ni será así. En su desarrollo, el rostro de la niña será visto mediante unas fotografías, y del mismo modo que el personaje interpretado por Motaz Malhees las pega en un cristal para evidenciar la urgencia de la situación, el espectador atenderá a su impotencia de una forma similar al registro superficial que sucede día tras día a través de noticiarios o redes sociales. La diferencia primordial, y entiendo que ese debe ser su objetivo, radica en centralizar la atención sobre la vida de una sola persona, en retratarla por medio de su visceralidad íntegramente humana para rehuir de parecidos, multitudes o estadísticas.

Esta dicotomía de cruzar realidad y ficción llega a un punto de autoconsciencia más firme cuando escoge mostrar un fragmento filmado de lo que aconteció verdaderamente en aquel despacho. Para introducirlo, los actores recrean el vídeo original y, al mismo tiempo, una mano aparece por la derecha del cuadro sujetando un móvil, prefigurando que están grabando eso e introduciendo, a su vez, el vídeo desde ahí. En esta relación de dispositivos, la directora abre un diálogo con la teatralidad de su narración y convida a pensar en el por qué de esa decisión, en lo que parece una búsqueda por arremeter una mirada próxima pero lejana a la vez, cuestionando los mismos filamentos que sujetan la ética de su trabajo.

¿Esta recreación atiende a una idea de dignidad? ¿Hay un acercamiento desinteresado por el recuerdo de esta víctima? Estos interrogantes todavía me sobrepasan y creo que, pese al rechazo que me produce la película a nivel moral y cinematográfico, su inmediatez resulta arrolladora y, para bien o para mal, su trascendencia merece, por lo menos, ser considerada, compartida y posteriormente discutida. Porque en su discurso, La voz de Hind no ahonda con las aristas de otros títulos recientes como No Other Land (2024) o A Fidai Film (2024), con los que comparte una misma vocación de identidad y denuncia —todos ellos mucho más estimulantes—, sin embargo, esta sí que concreta unas formas más contundentes, injustas y agresivas ante un espectador desprovisto, y esto, llegados a un determinado punto, creo que ya es más que suficiente.

Esta última sentencia podría denotar un espíritu conformista, y no quiero que se me malinterprete: esta dejadez abierta al todo-vale proviene de la frustración de entender que de esto no habrá una ficción coherente o justa. Todo es desmedido porque todo es injusto, y desgraciadamente no sabemos ni cómo debería ser mirado. «Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra», señalaba Szymborska; y antes de que esto pase (y la vida pase, y estemos a otra cosa), creo que es necesario contemplar, de una forma u otra, que hay gente que está muriendo.